교향곡 6번 (베토벤)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

교향곡 6번 바장조, 작품 번호 68은 루트비히 판 베토벤이 작곡한 교향곡으로, '전원'이라는 부제가 붙어 있다. 베토벤이 자연을 좋아했던 경험을 바탕으로 1807년 말부터 스케치를 시작하여 1808년에 완성되었으며, 1808년 12월 22일 빈에서 초연되었다. 베토벤은 이 곡에 "시골 생활의 추억"이라는 표제를 붙였으며, 각 악장에는 시골 풍경을 묘사하는 부제가 붙어 있다. 4악장과 5악장을 연결하는 등 5악장으로 구성된 것이 특징이며, 1악장부터 5악장까지 각기 다른 분위기를 연출한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 루트비히 판 베토벤의 교향곡 - 교향곡 3번 (베토벤)

베토벤 교향곡 3번 《영웅》은 1804년에 완성되었으며, 나폴레옹에게 헌정하려다 철회 후 로프코비츠 백작에게 헌정되었고, 1805년 초연 이후 고전주의를 넘어 낭만주의 시대를 연 혁신적인 작품으로 평가받으며, '영웅'이라는 부제는 이상적인 영웅을 상징한다. - 루트비히 판 베토벤의 교향곡 - 교향곡 7번 (베토벤)

베토벤 교향곡 7번은 나폴레옹 전쟁 시기에 작곡되어 1813년 초연 후 바그너에게 극찬을 받았지만 비판도 있었으며, 특히 2악장은 대중문화에 큰 영향을 미친 4악장 구성의 교향곡이다. - 여름 - 해수욕

해수욕은 바닷물에서 수영하거나 몸을 담그는 활동으로, 17세기 유럽에서 건강을 위해 시작되어 철도 발달과 함께 대중화되었으며, 한국에서는 1960년대 경제 성장과 함께 여름철 오락으로 자리 잡았으나 최근 인구는 감소 추세에 있다. - 여름 - 여름잠

여름잠은 동물이 덥고 건조한 환경에 적응하기 위해 신진대사율을 감소시키고 에너지와 수분을 보존하는 휴면 상태로, 달팽이, 곤충, 양서류, 파충류, 포유류 등 다양한 동물에게서 나타난다.

2. 역사적 배경

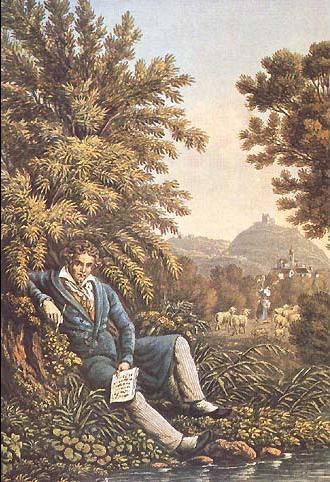

베토벤은 천성적으로 자연을 좋아하여 대부분의 시간을 들판을 돌아다니며 보냈으며, 외진 시골에서 일하기 위해 빈을 빈번히 떠났다. 그는 1808년 여름 편지에서 "나는 숲 · 나무 · 잔디 · 바위 사이를 걸을 때 얼마나 즐거운지 모릅니다. 숲과 화초, 바위, 모두가 공감하기 때문입니다"라고 말했다.

《'''교향곡 6번'''》은 루트비히 판 베토벤의 교향곡 중 영웅에 이어 표제가 붙여진 두 번째 작품이다. 베토벤이 자작에 표제를 단 사례는 이 밖에 《고별 피아노 소나타》등이 있지만 가장 드물다. 특히 이 《'''6번'''》은 베를리오즈나 리스트의 표제 음악의 선구를 이루는 것으로 볼 수 있다.

전작 《5번》과 비교하면, 콘트라바순이 사용되지 않고 있고, 트롬본은 3관에서 2관으로 감소되고 있지만, 통상의 2관 편성에 가세해 피콜로나 트롬본이 사용되고 있어, 이들 악기의 정착화와 악기 편성의 확대가 추진되고 있다.

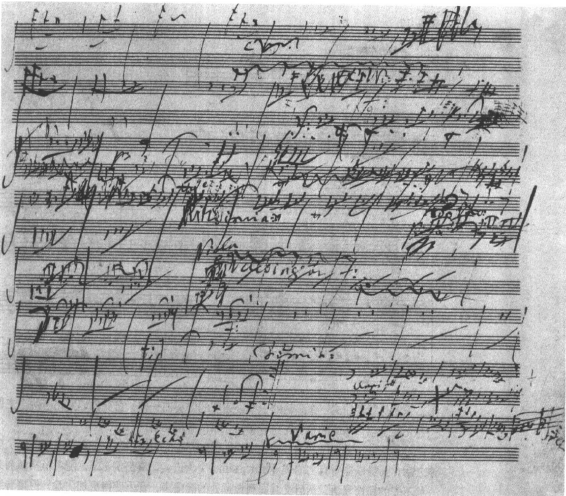

《교향곡 6번》은 1807년 말부터 스케치가 시작되어 《교향곡 5번》이 거의 완성되고 나서인 1808년 초봄부터 1808년 초가을까지 작곡되었다. 당초 두 작품은 같은 시기에 쓰인 작품으로 알려져 있었지만, 베토벤의 스케치 연구 성과에 따라 두 작품의 작곡 시기는 크게 겹치지 않은 것으로 판명되었다. 《6번》의 스케치는 주로 1808년 초부터 동년 9월 경까지 베토벤이 사용하던 "전원 교향곡"("Sinfonia pastorella") 스케치장에서 확인할 수 있다는 점에서, 실질적인 작곡 시기는 1808년 봄부터 약 반년 정도라고 볼 수 있다. 한편, 이 스케치장에는 《5번》의 스케치는 전혀 나타나지 않고 있어, 《교향곡 5번》은 바로 전 해인 1807년 내에 붓글씨가 진행되어 1808년 초에 마무리에 들어간 것으로 보여진다. 19세기의 음악학자 구스타프 노테봄에 의하면, 《6번》의 경우 스케치는 1806년에 시작되고 작곡은 이듬해인 1807년 여름쯤부터 본격적으로 시작되고 있으며, 마무리와 완성은 1808년에 접어들어 시작되고 그해 6월 경 이루어지고 있다.

이러한 사정으로 그동안 《6번》에 대한 시각은 《5번》과의 비교론이 중심이어서 두 작품의 성격 차이가 강조되는 추세였다. 예를 들어, "《5번》에서의 극도의 정신적 긴장, 창조력의 폭발적인 분출에 대해서, 베토벤 자신이 정신적 균형을 유지하기 위한 창조 형식이 《6번》이다"라는 견해이다. 그러나 이런 정서적 해석은 교향곡 양식의 혁신성 면에서 《5번》 못지않은 이 작품의 의의를 간과할 수 있다.

1803년 6월 경부터 1804년 4월 경까지 사용했던 "란츠베르크암레흐 6"이라고 불리는 스케치장에 《6번》 주제의 얼마 안되는 맹아를 볼 수 있다. 1807년 7월부터 8월까지 사용된 《미사곡 다단조》 스케치장에도 《6번》 1악장 주제로 발전하는 원형들이 나타나지만, 이들은 모두 단편적이어서 본격적인 창작은 "전원 교향곡"("Sinfonia pastorella") 스케치장의 사용기로 보인다.

이 교향곡은 1808년 12월 22일 테아터 안 데어 빈에서 초연되었다. 당시, 이 교향곡은 《교향곡 5번》이라고 되어 있었고, 현재 말하는 《교향곡 5번》이 《교향곡 6번》이라고 되어 있었지만, 1809년에 출판된 파트보에서 두 개의 교향곡은 각각 현재의 장르 일련번호로 변경되었다. 초연은 환경과 조건이 이상적이지 않았으며 결과적으로 실패로 끝났다. 연주회 전의 리허설은 1회 만이 있을 뿐이었다. 당시의 "아카데미"에 관한 기록에 따르면, "당일 난방도 없는 극장에서 소수의 관객이 추위에 떨며 연주를 듣고 있었다"라고 되어 있다. 하지만 1년 반 뒤에 이루어진 또 다른 연주회에서는 열광적인 호응과 찬사를 받았다.

악보는 브라이트코프 운트 헤트텔 출판사를 통해 출판되었다(1809년 4월 - 파트보, 1826년 3월 - 총보). 그리고 20세기 말까지 원전판 ~ 브라운 교정에 의한 브라이트코프 운트 헤르텔 신판, 델 마르 판, 귈케 판이 출판되었다. 초판은 1809년 4월에 브라이트코프 운트 헤르텔 출판사를 통해 파트보가 간행되었다. 헌정은 롭코비츠 공작과 라즈몹스키 백작에게 공동으로 이루어지고 있다.

3. 표제에 대해

초연 때 사용된 바이올린 파트보에 베토벤 자신의 손에 의해 "전원 교향곡"("Sinfonia pastorella"), 혹은 "시골 생활의 추억", "회화적 묘사라기보다 감정의 표출"이라고 기술되어 있다.

또, 각 악장에 대해서도 다음과 같은 표제가 붙어 있다.

# 시골에 도착했을 때의 유쾌한 감정의 각성

# 시냇가의 정경

# 시골 사람들의 즐거운 모임

# 뇌우, 폭풍

# 목가(牧歌). 폭풍 후의 기쁜 감사의 기분

이들 표제는 악보 외에도 인정되어 1808년 12월 17일 자 빈 신문에 실린 초연에 관한 예고에는 "시골 생활의 추억"이라는 부제가 보인다. 베토벤이 사용하던 스케치장에도 같은 내용이 있어, "성격적 교향곡"(“Sinfonia caracteristica”), 혹은 “시골 생활의 추억”이라고 되어 있고, “전원 교향곡”(“Sinfonia pastorella”)은 음에 의한 회화적 묘사가 아닌 감정의 표현임을 강조하고 있다.

베토벤이 "회화적 묘사가 아니라 감정의 대방출"이라고 강조한 데에는 다음과 같은 이유를 들고 있다. 첫째, 베토벤 자신의 이상주의적인 작곡 이념에서 나온 것이며, 모방을 위한 모방인 묘사 어법을 안이한 것으로 치부하고, 음악적 맥락이나 전체적 구성 속에서 불가결하고 필연성을 갖게 하는 것, 다시 말하면 묘사 어법의 보다 높은 차원에서의 용법을 목표로 한 것이다. 스케치장에 적힌 "성격적 교향곡"도 마찬가지로, 이 말은 창작자의 세계관을 나타내는 순음악이라는 의미로 쓰인다. 베토벤은 "누구든지 전원 생활에 대한 생각만 있으면 많은 설명이 없어도 작가의 뜻하는 바를 스스로 생각할 수 있다"라고 하며 표제를 자세하게 하는 것을 피했다.

또 하나는 작곡 당시까지 잘 쓰인 베토벤의 자연 묘사 음악에 반하는 것이다. 그 전형적인 것으로, 베토벤보다 조금 빠른 세대의 작곡가 유스틴 하인리히 크네히트(1752-1817)의 열 다섯개의 악기를 위한 "자연의 음악적 묘사"(1784)라는 표제 음악이 있으며, 이 작품의 다섯 개 악장은 이 작품과 거의 같은 표제를 갖는다. 크네히트에게는 "뇌우에 의해 방해받은 목자의 기쁨의 때"(3194)라는 또 다른 오르간 작품도 있었다. 베토벤이 이들 작품을 인지하고 있었는지는 현재까지 확인되지 않았지만, 《'''전원 교향곡'''》과 표제 내용이 일치한다는 점을 볼 때, 베토벤이 이들 선행 작품들을 의식하고 있었지 않았을까 추정해 볼 수 있다.

베토벤은 시골을 좋아했다. 빈에서는 근교를 돌아다녔고, 여름에는 시골에서 생활하며 대자연과 친해졌다. 그의 스케치장에는 「숲속에서―나는 행복합니다―나무들은 말합니다―그대를 통해서―오 신이여―참으로 훌륭합니다」, 「모든 나무가 나에게 말하지 않습니까―거룩하구나 거룩하구나―숲속은 황홀하도다」 등이라고 써 놓고 있다. 일본의 음악평론가 미몬마 나오에는 이런 심정을 음악으로 풀어낸 것이 이 《교향곡 6번》이라고 말했다.

4. 악기 편성

5. 악장 구성

이 교향곡에서는 새로운 형식의 5악장 구성이 시도되고 있다. 평균적으로 연주 시간은 약 40분 정도 소요된다.

이 시기의 베토벤은 악장 구성상의 유기적인 통일감을 추구하고 있어, 전작 《5번》과 마찬가지로 끊임없이 이어지는 악장 연결을 이어가고 있으며, 여기에서는 더욱 철저하게 제3악장 이후의 세 개의 악장을 연결시키고 있다. 제4악장의 「뇌우, 폭풍」은 실질적으로 제3악장과 제5악장 사이의 긴 삽입구이고, 교향곡 전체에서 맡은 역할은 소나타 형식의 전개부 기능과 비슷하다. 이는 베토벤이 《전원교향곡》에서 소나타 형식의 구성을 작품 전체로 확장하고자 한 것이라고 할 수 있다.

덧붙여, 브라이트코프 운트 헤르텔 출판사는 초판 파트보 작성시 제1・4・5악장의 표제를 베토벤으로부터 송부된 원고의 형태로부터 개정해(제4악장에서는 「천둥 donner」을 「뇌우 gewitter」라고 하는 등), 원고나 친필 악보의 뉘앙스를 솔직하게 전하고 있지 않다. 이 개서는 구 베토벤 전집, 오렌부르크판 악보 및 복각판 파트보, 21세기 들어 출판된 하우실트 교정의 브라이트코프 출판사 신판에까지 미쳤다. 그러나 델마 교정의 베렌라이터판, 헨레사=두프너 교정의 신 베토벤 전집판은 베토벤이 관여한 친필 원고로 되돌아가고 있다.

이 교향곡은 베토벤 이전의 교향곡에서 전형적으로 볼 수 있는 4악장이 아닌 5악장으로 구성되어 있지만, 마지막 세 악장 사이에는 휴지가 없다. 베토벤은 각 악장의 시작 부분에 프로그램 음악적인 제목을 붙였다.

3악장은 불완전한 종지로 끝나 4악장으로 바로 이어진다. 이 작품의 연주 시간은 템포 선택과 1악장과 3악장의 반복 여부에 따라 약 35-46분 정도이다.

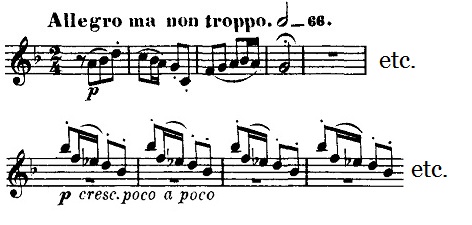

'''제1악장. 알레그로 마 논 트로포'''

바장조, 2/4 박자, "시골에 도착했을 때의 유쾌한 감정의 각성"을 나타내는 소나타 형식의 악장이다. 현악기 외에 목관악기와 호른만이 사용된다. 첼로와 비올라의 5도 보속음 위에 제1바이올린이 제1주제를 연주한다. 4마디에서 독립적이며, 반종지 페르마타는 교향곡 5번의 서두와 호응한다. 목관의 셋잇단음표와 바이올린의 경과구에서 사장조가 되고, 제2주제는 다장조, 4마디의 단순한 악구가 제1바이올린에서 점차 낮은 현으로 옮겨간다.

전개부에서는 제1주제의 동기를 철저하게 다룬다. 내림나장조에서 라장조(실은 사장조의 딸림음), 라장조로 조바꿈을 하면서 주제의 동기를 36회 반복한다. 일단락되면 다장조에서 마장조(실은 나장조의 딸림음), 다장조로 바뀌면서 같은 반복이 이루어진다.

재현부에서는 제2바이올린과 비올라에 의해 제1주제가 제시된다. 4마디 반종지 대신에 5마디부터 제1바이올린의 경쾌한 구가 나타나는데, 이는 5번 제1악장 재현부에서의 오보에 서창구와 같은 필법이다. 제2주제에서는 형식대로 바장조를 취한다. 코다는 전개부와 같이 시작하지만 곧이어 목관과 현의 흥정에서 현만으로 이루어지며 클라리넷과 바순의 중주, 바이올린, 플루트로, 이어 전체 합주로 끝맺는다.

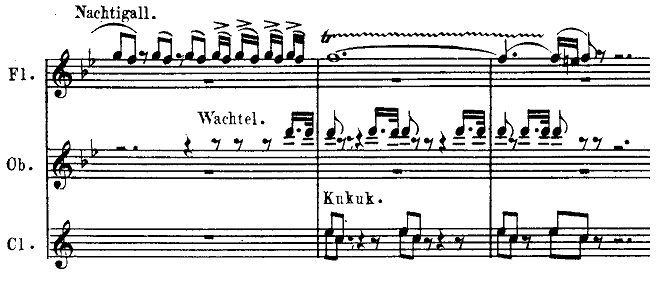

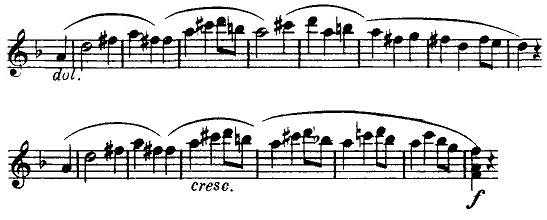

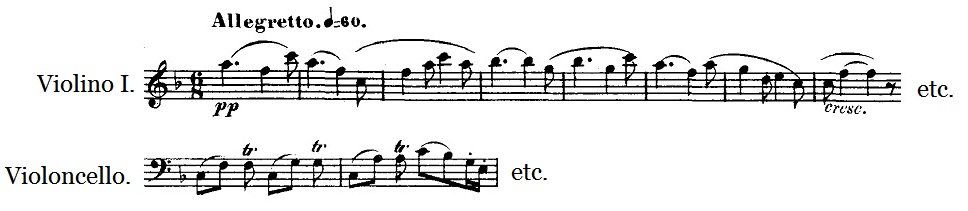

'''제2악장. 안단테 몰토 모소'''

내림나장조, 12/8 박자, "시냇가의 정경"의 소나타 형식이다. 첼로와 콘트라베이스의 피치카토에 제2바이올린, 비올라, 독주 첼로가 시냇물 소리 같은 음형을 더하고 그 위에 제1바이올린이 잔잔한 제1주제를 나타낸다. 두 번째 주제는 바장조로, 제1바이올린이 고음역에서 분산하행, 분산상승하지만, 다시 바순이 노래하는 주제에 다른 악기들이 모여 발전한다. 이후, 제1주제에 의한 짧은 코데타를 거쳐 전개부로 들어간다.

전개부에서는 주로 제1주제를 취급하면서 전조해 나간다. 여기에서는 목관 악기의 충실한 서법이 특징적이며, 목관의 프레이즈는 재현부에서도 장식적 용법으로 나타난다.

이윽고 F음의 지속 위로 플루트가 제1주제를 나타내 재현부가 된다. 재현부는 제1주제부가 단축되었지만, 제2주제 이후는 대체로 형식 그대로이다. 바이올린에서 자주 나타나는 트릴은 작은 새의 지저귐을 상징화한 것으로 이 작은 새의 묘사는 코다에 들어가면 명확하게 주석이 들어가며 플루트가 나이팅게일, 오보에가 메추라기, 클라리넷이 뻐꾸기를 각각 모방하며 우는 매듭이 된다.

'''제3악장. 알레그로'''

바장조, 3/4 박자, "시골 사람들의 즐거운 모임"으로 표기되어 있다. 복합 세도막 형식을 취하며, 사실상 스케르초 악장이다. 주부는 현의 스타카토 주제(바장조)에 목관의 선율이 라장조로 응답한다. 이것이 반복되면 이번에는 현이 라장조인 채로 주제를 내고 목관은 다장조가 된다. 다장조는 주조인 바장조의 속화음(딸림음) 조이며 투티로 앙양되어 바장조로 돌아간다. 베토벤이 자연스러운 음악의 흐름 속에서 지극히 훌륭한 음조 대조를 보이는 부분이다. 주부 후반부에서는 오보에의 경쾌한 주제가 클라리넷에서 호른으로 이어져, 이 작품의 큰 특징인 관악기의 효과적인 활용이 강조된다. 또한 오보에의 선율에 바순이 단순한 음형으로 추임새를 넣는 것은, 오스트리아의 시골 악대가 연주중에 졸다가 문득 깨어나 악기를 다시 잡은 모습을 유머러스하게 그린 것으로 해석된다.

중간부에서는 2/4 박자를 이루고, 여기로부터 트럼펫도 더해져 고조되지만, 성격이 다른 3, 4, 5악장이 연속적으로 연주되는 구성 때문인지, 중간부는 주부와의 대비가 베토벤의 다른 세도막 형식 악장만큼 강하지 않다. 이상이 반복되면서 템포 프리모에서 주부가 약간 변화된 형태로 돌아온다. 프레스토에 속도를 올려 절정을 쌓으면 아타카에서 제4악장으로 이어진다. 테오도어 아도르노는 이 스케르초를 안톤 브루크너의 스케르초의 모델로 지목한다.[8]

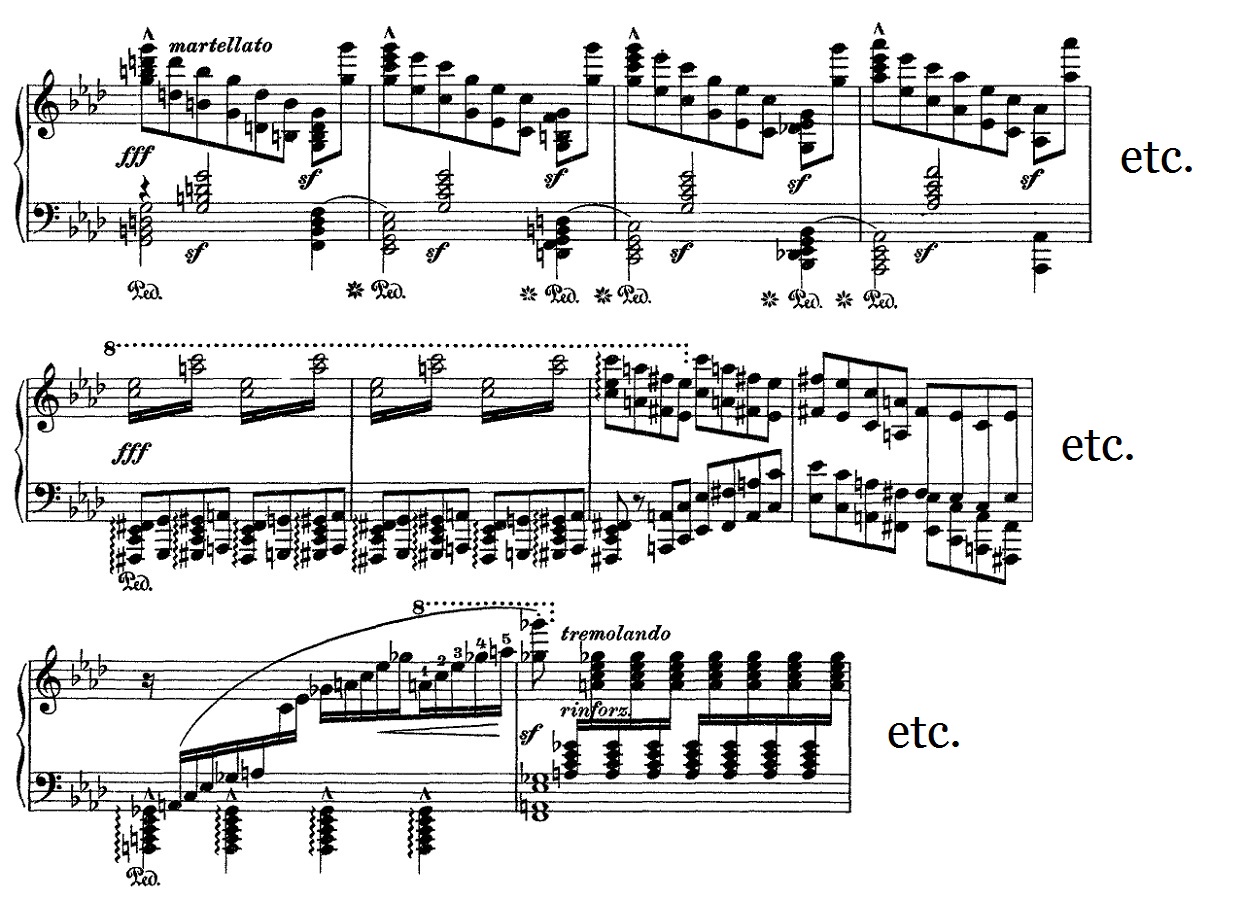

'''제4악장. 알레그로'''

바단조, 4/4 박자. "뇌우, 폭풍"을 묘사하는 부분으로, 팀파니, 트롬본(2개), 피콜로가 추가되어 더욱 격렬하고 극적인 분위기를 연출한다.[9] 전 악장에서 가장 묘사적인 부분으로 평가받는다.

음악은 실시간으로 변화하는 자연 현상을 표현하며, 고전주의 형식의 틀(시작 주부와 재현적 반복)을 따르지 않는다. 화성적으로는 내림나장조에서 시작하여 여러 조성을 거쳐 마지막 악장의 속조인 다장조로 수렴하는데, 이러한 화성적 불안정성은 다른 악장의 안정성을 돋보이게 한다.

먼저 저현의 천둥과 같은 트레몰로, 제2바이올린의 분주한 음형을 거쳐 전 합주의 폭풍우가 몰아친다. 변라장조에서 내림마단조, 바단조로 조바꿈하는 가운데 베이스 성부는 반음계적으로 상행하며, 감칠화음이 사용되어 불안과 긴장을 고조시킨다. 바단조 확립 후에는 첼로의 다섯잇단음표(5도 상행)와 콘트라베이스의 넷잇단음표(4도 상행)가 겹쳐져 음괴적인 불협화음을 만들어낸다. 여기에 팀파니의 연타, 관악기의 포효, 바이올린의 격렬한 움직임이 더해져 거센 비바람과 번개의 섬광을 묘사한다.

강약의 급격한 전환 대비, 피콜로의 반짝임, 감칠화음을 동반한 반음계 악구의 상하행 등을 통해 폭풍의 맹렬함이 표현된다. 이후 폭풍이 점차 잦아들고, 오보에가 다장조의 화창한 선율을 연주하며 구름이 걷히고 햇빛이 비치기 시작하는 조짐을 보인다. 마지막으로 플루트의 상승 음형이 연주되며 아타카로 제5악장에 이어진다.

1787년 모차르트의 현악 5중주 4번 사단조 K. 516와 유사하게, 평온한 마지막 악장에 앞서 길고 격정적인 서주 역할을 한다.[9]

{{External media

| width = 240px

| topic = Ⅳ.알레그로

| audio1 = [https://www.youtube.com/watch?v=jHFje0sKhr4 파보 야르비 지휘 브레멘 독일 실내 오케스트라] - DW 클래식 뮤직 공식 유튜브

| audio2 = [https://www.youtube.com/watch?v=ieNhSIbrzdw 베라 드라호슈 지휘 니콜라우스 에스터하지 심포니아] - 낙소스 재팬 공식 유튜브

}}

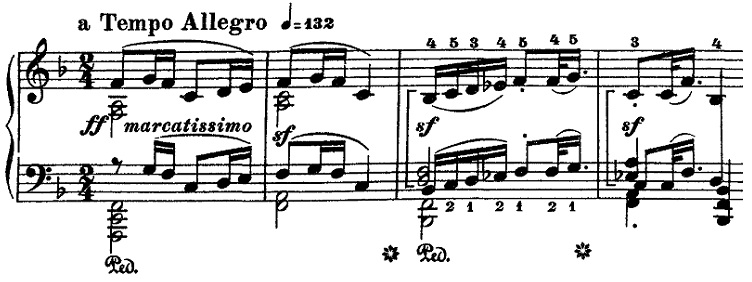

'''제5악장. 알레그레토'''

바장조, 6/8 박자, "목가(牧歌). 폭풍 후의 기쁜 감사의 기분"을 나타내는 악장이다. 론도 소나타 형식으로, 론도 형식과 소나타 형식의 혼성에 의해 이루어져 있다. 서두에서는 클라리넷의 소박한 음형에 호른이 음정을 확대하며 응답하는데, 호른 5번에 의한 순수하고 자연스러운 울림은 정화된 느낌을 준다. 또한 비올라와 첼로가 제1악장과 같은 공백 5도의 보존음을 동반하여 목가풍을 강조한다.

첼로의 피치카토 위에 제1바이올린이 전주에 나온 음형의 회전형에 기초한 주요 주제(제1주제)를 제시하고, 이어서 제2바이올린, 더 낮은 현악기, 호른, 목관 악기로 이어진다. 제2주제는 다장조로 제1바이올린에 나타나며, 제1악장의 제1주제와 관련이 있다. 이 종지와 함께 서두의 주제가 다시 나타난다.

새로운 중간 주제는 내림나장조로, 클라리넷과 바순의 옥타브로 나타나고, 여기에 제1주제에 근거하는 전개풍의 경과구가 이어진다. 이윽고 제1주제의 전주가 플루트로 돌아오고, 클라리넷이 이에 응하면 재현부가 된다. 제1주제는 제2바이올린에 나오지만, 동시에 주요 주제에 근거한 변주가 무궁동풍인 16분음표의 오블리가토 대선율이 되어, 제1바이올린부터 제2바이올린, 비올라와 첼로로 계승되며 고조된다. 제2주제는 바장조로 돌아온다.

제시부와 마찬가지로 재현부가 끝나면, 장대한 코다로 들어가 제1주제에 의한 변주적 전개가 이루어지며 크게 고조된다. 이 과정에서는 클라리넷이나 바순의 짧은 리듬 음형에 제2악장의 작은 새의 지저귐을 떠올리게 하는 음색이나 울림도 나타난다. 첼로와 바순에 16분음표의 오블리가토 대선율이 다시 나오면, 여기서부터 무궁동풍 율동이 큰 너울을 이루며 마지막 절정을 불러 일으킨다. 정점으로부터 급속히 음량을 줄여 피아니시모로 현악이 주요 동기를 나타내고, 마지막에는 약음기를 붙인 호른이 악장 서두의 클라리넷의 원주제를 회상하며, 각 현악이 호를 그리는 오브리가토 음형을 주고받으면서 하행, 전곡을 닫는다.

5. 1. 제1악장. 알레그로 마 논 트로포

바장조, 2/4 박자, "시골에 도착했을 때의 유쾌한 감정의 각성"을 나타내는 소나타 형식의 악장이다. 현악기 외에 목관악기와 호른만이 사용된다. 첼로와 비올라의 5도 보속음 위에 제1바이올린이 제1주제를 연주한다. 4마디에서 독립적이며, 반종지 페르마타는 교향곡 5번의 서두와 호응한다. 목관의 셋잇단음표와 바이올린의 경과구에서 사장조가 되고, 제2주제는 다장조, 4마디의 단순한 악구가 제1바이올린에서 점차 낮은 현으로 옮겨간다.전개부에서는 제1주제의 동기를 철저하게 다룬다. 내림나장조에서 라장조(실은 사장조의 딸림음), 라장조로 조바꿈을 하면서 주제의 동기를 36회 반복한다. 일단락되면 다장조에서 마장조(실은 나장조의 딸림음), 다장조로 바뀌면서 같은 반복이 이루어진다.

재현부에서는 제2바이올린과 비올라에 의해 제1주제가 제시된다. 4마디 반종지 대신에 5마디부터 제1바이올린의 경쾌한 구가 나타나는데, 이는 5번 제1악장 재현부에서의 오보에 서창구와 같은 필법이다. 제2주제에서는 형식대로 바장조를 취한다. 코다는 전개부와 같이 시작하지만 곧이어 목관과 현의 흥정에서 현만으로 이루어지며 클라리넷과 바순의 중주, 바이올린, 플루트로, 이어 전체 합주로 끝맺는다.

5. 2. 제2악장. 안단테 몰토 모소

내림나장조, 12/8 박자, "시냇가의 정경"의 소나타 형식이다. 첼로와 콘트라베이스의 피치카토에 제2바이올린, 비올라, 독주 첼로가 시냇물 소리 같은 음형을 더하고 그 위에 제1바이올린이 잔잔한 제1주제를 나타낸다. 두 번째 주제는 바장조로, 제1바이올린이 고음역에서 분산하행, 분산상승하지만, 다시 바순이 노래하는 주제에 다른 악기들이 모여 발전한다. 이후, 제1주제에 의한 짧은 코데타를 거쳐 전개부로 들어간다.전개부에서는 주로 제1주제를 취급하면서 전조해 나간다. 여기에서는 목관 악기의 충실한 서법이 특징적이며, 목관의 프레이즈는 재현부에서도 장식적 용법으로 나타난다.

이윽고 F음의 지속 위로 플루트가 제1주제를 나타내 재현부가 된다. 재현부는 제1주제부가 단축되었지만, 제2주제 이후는 대체로 형식 그대로이다. 바이올린에서 자주 나타나는 트릴은 작은 새의 지저귐을 상징화한 것으로 이 작은 새의 묘사는 코다에 들어가면 명확하게 주석이 들어가며 플루트가 나이팅게일, 오보에가 메추라기, 클라리넷이 뻐꾸기를 각각 모방하며 우는 매듭이 된다.

5. 3. 제3악장. 알레그로

바장조, 3/4 박자, "시골 사람들의 즐거운 모임"으로 표기되어 있다. 복합 세도막 형식을 취하며, 사실상 스케르초 악장이다. 주부는 현의 스타카토 주제(바장조)에 목관의 선율이 라장조로 응답한다. 이것이 반복되면 이번에는 현이 라장조인 채로 주제를 내고 목관은 다장조가 된다. 다장조는 주조인 바장조의 속화음(딸림음) 조이며 투티로 앙양되어 바장조로 돌아간다. 베토벤이 자연스러운 음악의 흐름 속에서 지극히 훌륭한 음조 대조를 보이는 부분이다. 주부 후반부에서는 오보에의 경쾌한 주제가 클라리넷에서 호른으로 이어져, 이 작품의 큰 특징인 관악기의 효과적인 활용이 강조된다. 또한 오보에의 선율에 바순이 단순한 음형으로 추임새를 넣는 것은, 오스트리아의 시골 악대가 연주중에 졸다가 문득 깨어나 악기를 다시 잡은 모습을 유머러스하게 그린 것으로 해석된다.중간부에서는 2/4 박자를 이루고, 여기로부터 트럼펫도 더해져 고조되지만, 성격이 다른 3, 4, 5악장이 연속적으로 연주되는 구성 때문인지, 중간부는 주부와의 대비가 베토벤의 다른 세도막 형식 악장만큼 강하지 않다. 이상이 반복되면서 템포 프리모에서 주부가 약간 변화된 형태로 돌아온다. 프레스토에 속도를 올려 절정을 쌓으면 아타카에서 제4악장으로 이어진다. 테오도어 아도르노는 이 스케르초를 안톤 브루크너의 스케르초의 모델로 지목한다.[8]

5. 4. 제4악장. 알레그로

바단조, 4/4 박자. "뇌우, 폭풍"을 묘사하는 부분으로, 팀파니, 트롬본(2개), 피콜로가 추가되어 더욱 격렬하고 극적인 분위기를 연출한다.[9] 전 악장에서 가장 묘사적인 부분으로 평가받는다.음악은 실시간으로 변화하는 자연 현상을 표현하며, 고전주의 형식의 틀(시작 주부와 재현적 반복)을 따르지 않는다. 화성적으로는 내림나장조에서 시작하여 여러 조성을 거쳐 마지막 악장의 속조인 다장조로 수렴하는데, 이러한 화성적 불안정성은 다른 악장의 안정성을 돋보이게 한다.

먼저 저현의 천둥과 같은 트레몰로, 제2바이올린의 분주한 음형을 거쳐 전 합주의 폭풍우가 몰아친다. 변라장조에서 내림마단조, 바단조로 조바꿈하는 가운데 베이스 성부는 반음계적으로 상행하며, 감칠화음이 사용되어 불안과 긴장을 고조시킨다. 바단조 확립 후에는 첼로의 다섯잇단음표(5도 상행)와 콘트라베이스의 넷잇단음표(4도 상행)가 겹쳐져 음괴적인 불협화음을 만들어낸다. 여기에 팀파니의 연타, 관악기의 포효, 바이올린의 격렬한 움직임이 더해져 거센 비바람과 번개의 섬광을 묘사한다.

강약의 급격한 전환 대비, 피콜로의 반짝임, 감칠화음을 동반한 반음계 악구의 상하행 등을 통해 폭풍의 맹렬함이 표현된다. 이후 폭풍이 점차 잦아들고, 오보에가 다장조의 화창한 선율을 연주하며 구름이 걷히고 햇빛이 비치기 시작하는 조짐을 보인다. 마지막으로 플루트의 상승 음형이 연주되며 아타카로 제5악장에 이어진다.

1787년 모차르트의 현악 5중주 4번 사단조 K. 516와 유사하게, 평온한 마지막 악장에 앞서 길고 격정적인 서주 역할을 한다.[9]

{{External media

| width = 240px

| topic = Ⅳ.알레그로

| audio1 = [https://www.youtube.com/watch?v=jHFje0sKhr4 파보 야르비 지휘 브레멘 독일 실내 오케스트라] - DW 클래식 뮤직 공식 유튜브

| audio2 = [https://www.youtube.com/watch?v=ieNhSIbrzdw 베라 드라호슈 지휘 니콜라우스 에스터하지 심포니아] - 낙소스 재팬 공식 유튜브

}}

5. 5. 제5악장. 알레그레토

바장조, 6/8 박자, "목가(牧歌). 폭풍 후의 기쁜 감사의 기분"을 나타내는 악장이다. 론도 소나타 형식으로, 론도 형식과 소나타 형식의 혼성에 의해 이루어져 있다. 서두에서는 클라리넷의 소박한 음형에 호른이 음정을 확대하며 응답하는데, 호른 5번에 의한 순수하고 자연스러운 울림은 정화된 느낌을 준다. 또한 비올라와 첼로가 제1악장과 같은 공백 5도의 보존음을 동반하여 목가풍을 강조한다.첼로의 피치카토 위에 제1바이올린이 전주에 나온 음형의 회전형에 기초한 주요 주제(제1주제)를 제시하고, 이어서 제2바이올린, 더 낮은 현악기, 호른, 목관 악기로 이어진다. 제2주제는 다장조로 제1바이올린에 나타나며, 제1악장의 제1주제와 관련이 있다. 이 종지와 함께 서두의 주제가 다시 나타난다.

새로운 중간 주제는 내림나장조로, 클라리넷과 바순의 옥타브로 나타나고, 여기에 제1주제에 근거하는 전개풍의 경과구가 이어진다. 이윽고 제1주제의 전주가 플루트로 돌아오고, 클라리넷이 이에 응하면 재현부가 된다. 제1주제는 제2바이올린에 나오지만, 동시에 주요 주제에 근거한 변주가 무궁동풍인 16분음표의 오블리가토 대선율이 되어, 제1바이올린부터 제2바이올린, 비올라와 첼로로 계승되며 고조된다. 제2주제는 바장조로 돌아온다.

제시부와 마찬가지로 재현부가 끝나면, 장대한 코다로 들어가 제1주제에 의한 변주적 전개가 이루어지며 크게 고조된다. 이 과정에서는 클라리넷이나 바순의 짧은 리듬 음형에 제2악장의 작은 새의 지저귐을 떠올리게 하는 음색이나 울림도 나타난다. 첼로와 바순에 16분음표의 오블리가토 대선율이 다시 나오면, 여기서부터 무궁동풍 율동이 큰 너울을 이루며 마지막 절정을 불러 일으킨다. 정점으로부터 급속히 음량을 줄여 피아니시모로 현악이 주요 동기를 나타내고, 마지막에는 약음기를 붙인 호른이 악장 서두의 클라리넷의 원주제를 회상하며, 각 현악이 호를 그리는 오브리가토 음형을 주고받으면서 하행, 전곡을 닫는다.

참조

[1]

서적

Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 Pastorale

Schott

[2]

서적

Beethoven: Symphony No. 9 (Cambridge Music Handbooks)

Cambridge University Press

[3]

서적

Beethoven: Symphony No. 9 (Cambridge Music Handbooks)

Cambridge University Press

[4]

서적

Symphony No. 6 in F Major, Op. 68 Pastorale

Schott

[5]

서적

The New Grove Dictionary of Music and Musicians

Oxford University Press

[6]

논문

Musica Franca: Essays in Honor of Frank A. D'Accone

Pendragon Press

[7]

웹사이트

Program notes for the Cleveland Baroque Orchestra

https://web.archive.[...]

[8]

서적

Beethoven: The Philosophy of Music

Stanford University Press

[9]

서적

[10]

서적

Walt Disney's Fantasia

https://books.google[...]

Harry N. Abrams

1999

[11]

문서

なお、門馬は副主題(第2主題)を「第1挿入句」、この後の中間主題を「第2挿入句」と呼んでいるが、ここでは『ベートーヴェン事典』の表記に従った。

[12]

문서

나오에 몬마는 헌정 대상을 롭코비츠 공작, 라주몹스키 백작으로 지목하고 있으나, 라주몹스키 백작에 대해서는 다른 문헌에서 확인할 수 없어, 여기에서 거론하지 않았다. 롭코비츠 공작은 라우드니츠 백작이기도 한 것으로 보아 착오가 아닌지 생각된다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com